| 四国歩き遍路 徳島編(二回目) |

|

岡山の倉敷に用事があったので、予定より1日遅れでお遍路を開始することにしました。

岡山から瀬戸大橋を渡り、高松で特急に乗り換え、板野経由で板東駅着いたのは午前9時半を過ぎていました。

今回も板東駅に降り立ったのは私だけでした。もちろん駅は無人駅です。

駅から霊山寺に向かう参道にも人影はなくひっそりとしていました。

霊山寺を参拝する人達は、鉄道でなく車を利用する方々がほとんどなので、これも仕方ないことなのかもしれません。

坂東駅 坂東駅

第一番札所の霊山寺には数名のお遍路さんがいましたが、服装からして歩きお遍路とは思えません。この時間では歩きお遍路は早々にお参りを済ませて秋の遍路道を既に出発しているはずです。私も今日は十楽寺まで行く予定の為、早々とお参りを済ませて急いで出発しました。

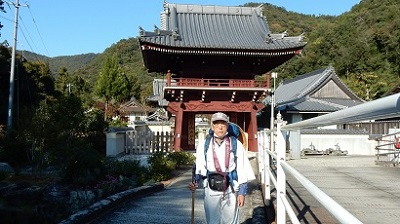

霊山寺にて

第2番札所の極楽寺までは県道12号線を西に進めば20分くらいで着きます。本堂と大師堂で読経、そして御朱印をもらうとなると札所ごとに20分くらいはかかってしまいます。ここでもあまり参拝者がいなかったのであまり時間がかからずに参拝できました。

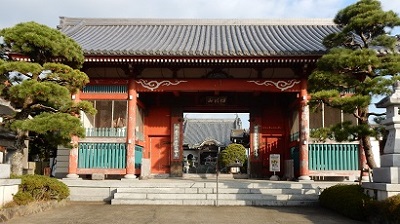

極楽寺

次は第三版札所の金泉寺です。県道沿いに並行するように伸びる遍路道を道標に従って進みます。私が歩く前方に男女のお遍路さんが歩いていました。すぐに追いついて聞いてみると、初めての歩き遍路で3日間だけ歩くそうです。私の金剛杖がささくれているのを見て感心していました。普通は回り終えると、最後の88番札所の大窪寺で、使ってきた金剛杖を奉納するのですが、私は愛着があり、ずっと同じ金剛杖を使い続けています。もう、10cmくらい縮んでしまいました。

|

このコースはもう3回目なのでなんとなく道は判ります。四国と言えば柑橘類が有名ですが、この地域には柿も栽培されていて、立派な柿がたくさんなっていました。もちろん柑橘類もたくさんあります。

そんな風景を眺めながら歩いているに、約40分弱で金泉寺に到着しました。 |

|

| 金泉寺で参拝を済ませて、遍路道を大日寺に向かいます。だいぶお腹が空いたので何か食べたいと思って、金泉寺の納経所のお姉さんに、遍路道沿いにどこかに何か食べるところがないか聞いてみると、踏切の手前に食堂があるというので注意しながら進みました。 |

|

歩き始めて10分もすると、確かに踏切の手前にのれんがかかった小さな店がありました。入ってみると、客は誰もおらず、店の旦那がテレビを見ていました。

何ができるのか聞いてみると、メニューはただ一つ!「おまかせ定食」だけ。

650円でしたが、大変おいしくいただきました。聞いてみると、コロナウイルスの影響でお遍路の数が減ってしまい嘆いていました。 |

昼食をとって元気が出たところで再び出発しました。高速道路の下をくぐってからは山の中の遍路道となります。ただし高低差はさほどないので問題ありません。

第4番札所の大日寺には午後1時過ぎに到着しました。朱塗りの山門をくぐると山寺という雰囲気の境内となります。大日寺という札所は四国八十八か所の中に三か寺あります。ここと、第十三番、そして高知県の第二十八番札所が大日寺です。

遍路道 大日寺

大日寺の山門を出て南に下ると第5番札所の地蔵寺までさほど時間はかかりません。すぐ手前に五百羅漢が収められているお堂があるのですが、前回観たので今回はパスしました。

地蔵寺の境内には樹齢800年という大きな銀杏の木がありますが、今年は少々暖かにためか、まだ黄色くはなっていませんでした。

地蔵寺

大日寺の山門を出て南に下ると第5番札所の地蔵寺までさほど時間はかかりません。すぐ手前に五百羅漢が収められているお堂があるのですが、前回観たので今回はパスしました。

地蔵寺の境内には樹齢800年という大きな銀杏の木がありますが、今年は少々暖かにためか、まだ黄色くはなっていませんでした。写真だけは撮りました。

安楽寺多宝塔

今日は、次の第7番札所十楽寺まで打って十楽寺の宿坊に泊まります。十楽寺までは民家の間を通る遍路道を歩いて、15分ほどで着きました。参拝を済ませると日が西に傾き始めました。

十楽寺の宿坊は前回も宿泊しましたのでよく覚えています。部屋は洋室のツインベッドで、夕食は食堂で皆集まっていただきます。7~8人の団体遍路が二組と、歩き遍路が私を含めて3人いましたので賑やかでした。今回はGO-TOキャンペーンが適用されたので結構安くあがりました。夕食にはお酒を2本だけいただきました。

宿坊 部屋

午後8時消灯。 総歩行距離…18km

11月11日

朝6時に起床。6時半から本堂での朝のお勤めには全員が参加していました。宿坊に泊まると、ほとんど朝のお勤めがあるので参加しています(自由参加となっていますが・・・)。その後朝食となります。

その後、午前7時には出発しました。今日は少々長い距離を歩かなければなりません。訪れる札所は四か所です。まずは第八番札所の熊谷寺を目指します。

|

田圃や畑の間を縫って続く遍路道を西へ進んで約1時間、熊谷寺の山門に着きます。この立派な山門から境内まではしばらく歩かなければなりません。熊谷寺は「くまだにじ」と呼びます。私の住む熊谷市にも熊谷寺がありますが、こちらは「りゅうこくじ」と呼びます。

本堂と大師堂は仁王門をくぐって階段を上ったところにあります。参拝を済ませてひと休みしている間に車のお遍路さんが数人やってきただけで、静かなお寺でした。この熊谷寺にも立派な多宝塔があります。 |

|

法輪寺へ向かう

|

第九番札所の法輪寺は田圃の中にあります。こじんまりしたお寺さんですが情緒があります。

山門前に茶屋があり、前回来た時はその茶屋の商売上手なおばさんにつかまって何かを食べた記憶がありますが、今回は茶屋はあるにはありましたが閉店中らしく誰もいませんでした。(コロナの影響か?) |

|

参拝を済ませて次の札所へ向かいます。農道と思われる遍路道を進みます。遍路道には「道しるべ」のマークが電柱等に張ってあって、その方角に進んでいくのですが、見落としてしまって道を誤ると大変な事になります。何度か歩き遍路に来ていると、今進んでいる道が遍路道なのかそうでないのかはなんとなく分かるようになります。

遍路道には、道の脇に古い石仏やお地蔵様などがある場合が多く、昔からの道なんだと分かります。

|

本堂への石段 |

第十番札所の切幡寺へは参道の坂道をしばらく登って行かなければなりません。ザックの重さが応える最初の上り坂です。しかし、翌日の焼山寺への道は比べ物にならないので、その予行演習のためと思って頑張って登ります。

寺についても、本堂までの333段ある石段がまたきつく感じます。

参道の入り口には、お遍路用具の店や、今は廃業してしまったお遍路さん向けの民宿が数軒並んでいますが、ひっそりとしています。 |

切幡寺の参拝を済ませて次の藤井寺までは約10kmあるので、道を間違えないように、道標に従って進みます。2年前にこのコースで道を誤ったので、注意深く進みました。もし間違えたら、はるか南に横たわる山の麓に向かって行けば何とかなります。このコースでも、「逆打ち」のお遍路さんが歩いてきたので、道の確認にもなり助かりました。

藤井寺に向かって

吉野川の広々とした河川を渡ると古い住宅地を通る遍路道を進み、山の麓の第11番札所の藤井寺に到着しました。明日はこの藤井寺から焼山寺道を登っていきます。

藤井寺山門 本堂

今日の宿は藤井寺から約5分のところにある旅館吉野。2年前にも泊まりました。焼山寺越えをするには一番便利な宿です。今回は私のほかには歩き遍路の男性が一人いました。夕食時にいろいろ話しましたが、翌日は私の宿泊予定地よりも遠い宿を目指すとのことで、なるべく早く出発したいとのことでした。私より何歳か若いので心配ないでしょう。

話が弾んでしまい、今夜もお酒を2本だけいただきました。

総歩行距離…21km

旅館 吉野 夕食

11月1⒉日

今日は焼山寺に向かいます。

朝5時半起床、6時朝食、6時半に出発しました。同泊のお遍路さんは私より5分先に出発していきました。

夜明けまもないピンク色の風景を眺めながら、登山口の藤井寺に向かいました。

|

焼山寺道 |

約30分ほど登ると、パッとし絵画開けて吉野川市の風景画見渡せる場所があり、1分間の休息。さらに登り続け、竹林の中の長戸庵に着きました。

ここの標高は440m、藤井寺が標高40mなので400m登ったことになります。昔、弘法大師が登った時に最初に休んだ場所とか・・・。かつてはここに守人が常駐していたとのことなので驚きます。 |

長戸庵

ひと休みした後に出発! しばらくなだらかな登り道を進んで標高600mを越えると、今度はキツイ下り坂になります。せっかく登ったのに下るのはもったいないと思いながらも下っていくと柳水庵にたどり着きました。ここが標高500m。

さらに進んで、木の葉に覆われた車道を横切ると、またまたキツイ急な登りとなります。登っても登ってもまだまだ登りが続きます。今晩は汗をかいたのでお酒ではなくビールを飲みたいなどという不謹慎なことを思いながらもやっとのことで浄蓮庵に到着しました。

遍路ころがし

この標高は745m。ここには天然記念物の杉の大木と弘法大師の像も経っています。2年前に来た時にはこの浄蓮庵の到着時刻が11時とのメモがありますが、既に11時40分を過ぎています。体力が落ちました。それに・・・今回は携帯パソコンも担いでいるので、その重さが1.5kg追加されています。こんなものを持ってくるのではなかったと思いながら、昼食のおにぎりを食べました。

1人の男性と3人の30代くらいの女性のグループに追いつかれました。小さなザックしか持っていないことと服装から判断してお遍路ではないと思いましたが、聞いてみると月に2回は焼山寺への往復登山をやっているとのこと。休みもせずにそのまま焼山寺に向かっていきました。

私も再出発しました。道は下りです。せっかく登ったのに・・・。林道(標高450m)まで下ってから、焼山寺に向かっての最後の急な登りが延々と続きます。20歩登って休み、30歩進んで休みを繰り返していると、逆打ちのお遍路さんが降りてきました。もう直ぐだから頑張ってと言われて登っていくのですが、「もう直ぐ」ではありませんでした。

ようやく焼山寺が近づいたところで、先程追い越していったグループが既に焼山寺からの復路に入って下ってきました。いたわりの言葉をかけてくれつつもすごい勢いで下っていきました。

このコースは、健脚の人が5時間、普通の人は6時間、少々・・・の人が7時間ということで、私も・・・に属す結果となりました。

焼山寺は標高700mのところにあります。標高が高いので紅葉がきれいでした。前回は奥の院(標高938m)まで登ったのですが、今回はそんな元気はありません。それに今日の宿までまだ7kmあるので、宿に向かって降りることにしました。

焼山寺参道

以前は比較的近くに、「なへいわ荘」(前回はここに泊まりました)と「すだち館」という宿があったのですが、どちらも廃業か休業中。あとで聞いた話では、「すだち館」は尼さんが引き継いで「すだち庵」として継いでいるそうです。お遍路さんの評判もいいようです。

通常の遍路道は、「玉が峠」を越えて行くコースなのですが、そのコースを選ぶと峠越えにまたきつい登りでひと汗かかなければならず、その後も植村旅館までだいぶ距離があります。旅館吉野で一緒だったお遍路さんはこのコースで植村旅館に行くと言っていました。

私は峠が無く、県道を進んだところにある「旅館さくらや」に宿をとりました。このコースの方が少々楽だと思います。

くたくたになりながらも午後4時に宿に着きました。宿泊客は私だけでした。

夕食では、よく歩いたご褒美にお酒を2本だけいただきました。

さくらや 部屋

夕食

午後8時消灯。総歩行距離…21 km

11月13日

昨日の山越えで足が痛くなるかなと心配でしたが、大丈夫でした。

前7時に宿を出発。今日は山登りはありません。ほぼ県道沿いの道を歩いて大日寺を経て観音寺まで行く予定です。高低差はないのですが距離はあります。

鮎喰川

まずは鮎喰川沿いに県道を歩いて大日寺に向かいます。

まだ四国は暖かくて紅葉はこれからというところですが、ところどころで紅葉が始まっています。

阿野という村からはのどかな農道が遍路道になり、また県道に入ります。2年前の記憶がところどころで戻ってきて、懐かしく思います。

途中の遍路道に誰かがたたずんでいるのかと思ったら、ネズミの人形でした。お遍路さん歓迎のためにたくさんのいろいろな人形がありました。

ネズミの人形

そうこうしているうちに小雨が降ってきましたが、ザックだけカバーをして雨具は暑いので着ませんでした。

大日寺まであと3kmという所で、農家の奥さんが一生懸命柿の実をもいでいました。私に持っていけというので、ありがたく2ついただきました。

その先にちょうど飲み物の自動販売機があったので、そこで「ゆずジュース」を買い、もらった柿を食べながら一休みしていると、後ろから「順打ち」の遍路さんが追いついてきました。挨拶をすると、どこかで会ったとのこと・・・。私には記憶がありませんが、どこかの札所で会ったようです。大日寺まで一緒に歩きましたが、そのお遍路さんは退職したばかりで「通し」で回るつもりとのこと。テントまで担いでいるので荷物がだいぶ重そうでしたが、今日は徳島市内まで行くそうです。

第13番札所の大日寺に予定より少々早く到着しました。先程まで降っていた小雨も止み順調です。

遍路道 大日寺

大日寺の近くにも数軒の宿がありますが、今回はもっと先に進みます。(2年前はここに泊まりました)

大日寺の境内の脇から田圃の中の遍路道を進んでいき、鮎喰川に掛かる橋を渡って民家の脇を通って続く遍路道を進んでいくと約20分で第14番札所の常楽寺に着きます。常楽寺は大きな岩の上に建っていて、注意しないと転びます。

参拝を済ませて御朱印をいただき、次の国分寺に向かいます。コスモスがきれいに咲いていました。

コスモス 常楽寺

御朱印は、一回目は筆でサラサラっと書いていただいて、朱の印を3か所に押してもらいます。料金は300円。2回目からは3か所の朱の印だけです。でも300円。

第15番札所の国分寺はすぐです。国分寺の本堂は修理中で、仮の本堂が設置されていました。

国分寺を出ると、国道に並行した田圃の中の遍路道を進みます。やがて道の両側には民家が並ぶようになり、大きな町が近いことが窺がえます。やがて今日の最後の札所観音寺に到着しました。

今日の宿は観音寺の近くの「鱗楼」という旅館です。今日も宿泊者は私だけでした。料理屋も兼ねているので、夕食は内容が充実していて大変おいしくいただきました。あまりにもおいしかったので、お酒も2本だけいただきました。

毎日の状況をスマホでフェイスブックにアップしているのですが、携帯パソコンも持ってきているのでホームページでもお遍路の状況を掲載して更新しようとするのですが、Wi-Fi環境が悪くて一向にはかどりません。インターネットに繋がる宿は少ないので持ってきてもあまり役に立ちません。次回は携帯パソコンは持ってこないようにします。

鱗楼 部屋

午後8時20分消灯。 総歩行距離…21 km

11月14日

朝6時起床、6時半朝食、7時に出発。

今日は井戸寺を打った後、徳島市を縦断して小松島の恩山寺まで歩きます。先ずは、まばらに人家が建つ畑や田圃の中を通る遍路道を進んで井戸寺に向かいます。進む道は何となく見覚えがあります。

約40分で第17番札所井戸寺に到着しました。朱塗りの山門は立派です。時間が早いにもかかわらず10人くらいの参拝者が来ていました。

井戸寺山門 大師同

参拝を終えてすぐに出発しました。次の恩山寺へは徳島市を縦断しなければなりません。道はいろいろとあるのですが、国道を進むことにしました。というのは、歩道がしっかりと完備されていて、途中にはコンビニもたくさんあるし、食堂、レストランもたくさんあります。ただし、ひっきりなしに脇を車が走っているので、なんとなくお遍路の情緒はありません。

ひたすら国道を進むのですが、コンビニを見つけるたびにコーヒーを飲んだり、お菓子を買ったり・・・。眉山を回り込んで南に向かうとだいぶお腹が空いてきました。どこかに「うどん屋」はないかと探しながら進んでいくのですが・・・、牛丼屋、ファミレス、ラーメン屋・・・しばらく進んでやっと「うどん屋」を見つけました。

|

近づいてみると、どうも見覚えがあります。確か前回もこのうどん屋に寄ったような気がします。中に入って思い出して確信しました。

「天ざるうどん」を注文しました。結構繁盛しているようです。

家にいる時はどちらかというと蕎麦を食べるのですが、四国ではいつも「うどん」を選びます。

ここの天ぷらうどんもうまかった!でも少々値段が高かった。四国遍路での昼食代は約600円前後と決めているのですが、ここではその倍も使ってしまいました。まあ、うまかったから仕方ない!

元気が出たところでまた出発しました。 |

天ぷらうどん |

恩山寺に行くには、小松島の警察署を過ぎたあたりで右に曲がったような記憶があるのですが・・・

そう思いながら進んでいくと、記憶は確かでした。警察署を過ぎてしばらく進んだところで、遍路道の道標が右の農道の方向を指していました。もう恩山寺は近いはずです。

右手にこんもりとした山が見え始め、その麓を道標に従って進んでいくと第18番札所の恩山寺の山門に到着しました。時間はまだ3時、少々早く到着できました。

山門は参道の入り口にあり、古さを感じる建造物です。昔はこの山門に通じる道があって、この山門をくぐっていったのでしょうが、今はその道はないようです。

静かな境内でしたが参拝者も数人いました。今回のお遍路ではまだ一人も外国人遍路に会っていません。いつもは歩き遍路の半数は外国人なのですが、コロナウイルスの問題で来たくとも来れないのだと思います。

恩山寺 山門 恩山寺本堂

地蔵菩薩像 十大弟子像

今日の宿はこの恩山寺の少し手前にある「民宿ちば」です。前回もここに泊まりました。

今日は特に理由はないのですが、2合徳利でお酒を1本だけいただきました。

「民宿ちば」の部屋 夕食

午後8時消灯。総歩行距離…25km

|

|

11月15日

「民宿ちば」を朝7時に出発。

今日は立江寺を打った後、また山を2つ越えなければなりません。

立江寺までは道標に従って約1時間で着きました。

立江寺山門 立江寺

立江寺は恩山寺のような山寺的雰囲気ではなく、町の中の大きなお寺さんです。本堂、大師堂、多宝塔、観音堂、護摩堂、鐘楼などが境内に建っています。町の中の札所なので訪れる人も多いようで、宿坊もあります。

急ぎ参拝を済ませて、鶴林寺に向かって出発しました。県道28号線から16号線と進んで2時間と少々、ローソンがあったので、菓子パンを2つとポカリスエットを購入して登山に備えました。その後すぐに鶴林寺へと向かう登山道の入り口に到着しました。この登山道入り口での標高が30m。

鶴林寺が509m。だいぶ登らなくてはなりません。

休憩所 このあたりからキツイ坂道となります 山道

休むことなく登山を開始しました。登るにつれて傾斜がきつくなります。道はある程度整備されているものの、登らなければならないのは変わりません。きつい傾斜の道をあえぎながら登っていくと、上から「逆打ち」遍路が一人下りてきました。挨拶を交わしただけで登り続けました。

途中からの風景 (だいぶ登りました。)

なんとか第20番札所鶴林寺に到着しました。参拝後、買ってきたパンを食べながらひと休み!

鶴林寺は山の中のお寺ですが、本堂、大師堂のほかに立派な三重塔や護摩堂、鐘楼などを持っています。

鶴林寺

鶴林寺を打った後、一度山を下りてから太龍寺への山を登らなければなりません。ということで、下山を始めました。下りは息が切れることは無いのですが、足、特に膝に負担がかかるので、ゆっくりと注意深く下りなければなりません。それでも時には木の葉に滑ったり、石や砂利に滑ったりします。

下り終えたところで林道を越え、那賀川に掛かる橋を渡ると太龍寺への登山道があります。

|

再びあえぎながらの登山が続きます。前回(2年前)来た時は、さほど苦も無くこの2つの山を越えたはずですが、今回はとても厳しく感じます。ただ、道は整備されているので迷うことはありません。

何とか登り切って第21番札所太龍寺に到着しました。

|

太龍寺道 |

太龍寺

太龍寺はロープウエイで難なく登ることができます。大部分の人達はそのロープウエイを利用するのですが、歩き遍路にこだわる人だけが登山道を登ってきます。(ロープウエイの乗り場と登山道の入り口とは数キロ離れています。)

太龍寺のあたりは紅葉が始まっていてとてもきれいでした。

今日の宿は、山を下りたところにある「道の宿そわか」。ロープウエイの乗り口のところにあるのでロープウエイで降りればすぐなのですが、徒歩で下山しました。

普通は別の下山道を下りて、平等寺方面に向かうのですが、その途中にあった宿が廃業してしまい、仕方なく「そわか」に泊まることにしました。

「道の宿そわか」ではあと一人客がいましたが、どうもお遍路ではないようでした。夕食の内容もいまいちでした。珍しくお酒を飲むのを止め、ビールにしました。遍路の皆さんにはあまりお勧めできない宿です。

「道の宿そわか」の部屋 夕食

午後8時消灯。総歩行距離…31km

11月16日

午前6時半起床、7時朝食

朝食後すぐに出発しました。今日の歩行距離はさほどではありません。

先ずは平等寺に向かって県道を阿瀬比という所まで行き、その後山道に入って平等寺まで約10kmを歩きます。その後、由岐という町まで約10km歩く予定です。

比較的順調に進んで、第22番札所の平等寺には午前9時半頃到着しました。

前回、平等寺に来た時はどしゃ降りの雨で苦労しましたが、今回は快晴で暖かく感じます。平等寺のすぐ近くには歩き遍路の間では評判の良い民宿があるのですが、コース・スケジュールが合わないので今回もパスすることになります。

平等寺

参拝を済ませてすぐに出発しました。

平等寺を出発して県道を進んだり、農道のような道を進んだり・・・。

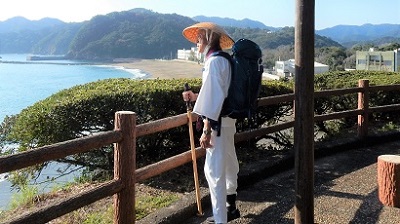

やっと海の見えるところまで来ました。由岐という小さな海辺の町です。薬王寺まで行こうと思いましたが今日は休息日として、この由岐の町の旅館に予約を入れてあるのでその旅館に泊まります。

宿の予約については、一部の特殊な宿(焼山寺を登るための旅館吉野とか・・・)はある程度早めに予約をするのですが、原則的には前日のお昼に予約の電話を入れるようにしています。というのは前もって数日分の予約をしてしまうと、体調だとか天候だとかでスケジュールを変更せざるを得ないことがあるためです。

由岐漁港にて

今日の宿は「橋本屋旅館」という大正時代を思わせる情緒ある旅館です。宿泊客は私だけでした。

とても料理がおいしくて感心しました。料理は部屋に運んでくれます。

今日も少々暖かかったのでビールを一本だけいただきました。

気が付いたのですが、ここ何日か夕食にブリの兜煮が出てきます。

午後8時消灯。総歩行距離…23km

橋本屋 部屋

夕食

|

11月17日

午前6時起床。6時半には朝食を持ってきてくれました。

今回はどこもだいたい同じような内容の朝食です。

内容は、焼き鮭、玉子(生・焼きなど)、煮物、サラダ、漬物、焼きのり、ごはん、みそ汁・・・

|

|

午前7時に宿を出発。海岸に沿って先ずは薬王寺に向かいます。

しばらくは海を眺めながら県道を進みますが、途中で岬を回り込むように遍路道が続いています。見ると俳句の小径との表示がありました。しばらく進むと、木の塔がたくさん立っており、その一つ一つに俳句が描かれていました。一つ一つをよく読んで観賞するだけの余裕はありませんでしたが、〇〇年受賞作という表示がされていました。 愛媛の松山近くだったか定かではありませんが、同じような俳句の道があったのを覚えています。

俳句の径 恋人岬

岬を越えると遍路道はまた海岸沿いに戻ります。日和佐湾が望めるところに「恋人岬」という休憩所があったので小休止しました。11月とは思えない暖かさで気持ちよく歩くことができます。歩いていると少々暑いくらいです。

恋人岬から日和佐の町に入ると、遠くに薬王寺の赤い多宝塔が見えてきます。1km位進むと第23番札所の薬王寺に到着しました。

境内には団体のお遍路さんたちがいて、ガイドに合わせて般若経を読経していました。そのほかにも車お遍路の人が数人いました。

薬王寺は徳島県の最後の札所で、大きなお寺さんです。吉川英治の「鳴門秘帳」の舞台にもなったそうです。境内からは眼下に日和佐の町が一望できます。境内には所沢市の方が奉納した奉献燈もありました。

薬王寺

薬王寺には大きな宿坊があり、前回はそこに宿泊しましたが、今回はまだまだ歩いて宍喰まで行く予定です。

あまりゆっくりしているわけにはいかないので先を急ぐことにしました。

薬王寺を出ると国道55号線をひたすら進みます。牟岐の町までは海岸から離れて山間の道となります。途中には結構長いトンネル(日和佐トンネル)もあります。

|

トンネルを歩行する時は注意が必要です。国道や県道などではほとんどに一段高い歩道が設けられていますが、市町村道のトンネルには歩道がないものもあります。トンネル内を歩行中に車が来るとものすごい音がします。

エンジン音、タイヤの音が狭い空間で反響するので大音響になります。なるべく早くトンネルを抜けようと急ぎ足になってしまいます。 |

|

牟岐からは海辺のルートに戻るのですが、いつも海を眺められるというわけではありません。もっと室戸に近づくとずっと海を眺めながら歩くことになりますが、この辺だと海から数百メートル離れた道が多く、時々海が見えるという程度です。

鯖大師を越え、浅川漁港を回り込んで海陽町に入るといくつかのコンビニがあります。ローソンを見つけて菓子パンを買って遅めの昼食をとりました。ここまで来ると宍喰の町まで1時間で行ける距離ですが、あまりにもお腹がすいたので・・・。今日の歩行距離はこの時点で34kmなので、今日の宿まで歩くと今までの最高記録を更新しそうです。

海陽町を越すと左手に海を見ながらのルートとなるのですが、疲れているのと陽が落ちてきたのとで海を眺める余裕はありません。

日が山に隠れ始めたころにやっと今日の宿の「民宿はるる亭」に到着しました。

総歩行距離は38.5kmでした。(オランダで41km歩きましたが、その時は荷物は飲み物だけでした)「民宿はるる亭」は国道55号線に面しています。お遍路での宿泊は私だけでしたが、近くの工事か何かの関係で泊まっている人が四人いました。

「はるる亭」 部屋

夕食

豪華な内容で大変満足しました。こんなに御馳走が出たのでお酒を二本だけいただきました。

11月18日

午前5時40分起床、6時15分朝食。

同泊の工事関係者の人達は6時半頃、車で出発していきました。私は充分明るくなってから出発しました。

今日からの2日間はまさに太平洋の海岸沿いに歩きます。宍喰の町を越えるとトンネルがあります。このトンネルを越えてしばらく歩くと甲浦の町に入ります。ついに徳島県から高知県に入りました。

まだ朝早いので車もほとんど走っていません。

しばらく進むと東陽町に入ります。国道から旧道へ入るよう遍路道の道標がありました。

|

道標に従って人気のない旧道を進んだところに明徳寺(東洋大師)があります。前回来た時は住職も誰もいませんでしたが、お堂の中に人の気配を感じたので声をかけてみると、住職と思われる方が出てきました。

御朱印をいただき出発しようとすると、お菓子の小さな袋をいただきました。歩き遍路にだけ配るそうです。 |

東洋大師 |

東洋大師を過ぎるとすぐに野根川の橋を渡るのですが、その手前にお店がありました。パンと飲み物を購入したのですが、パンは昔ながらのクリーム・パン(昼食用)。

この先はしばらくお店はおろか飲み物の自動販売機もありません。山に入っても途中には当然自動販売機はありませんが、着いた札所のお寺さんにはだいたい自動販売機が設置してあります。

海岸に沿って続く国道55号線の歩道をひたすら室戸岬を目指します。どんどん進んでいくと、前から5~6人のお遍路さんがやってきました。私と同じくらいの年齢と思われる先達さんを先頭に元気よく歩いてきます。「逆打ち」とのことでした。これだけの人数の歩き遍路にあったのは今回初めてでした。

来た道を振り返る

行政上の室戸市に入るとすぐに佛海庵という小さなお堂があり、そこを過ぎると佐喜浜町に入ります。ここでやっと自動販売機を見つけました。お店もありました。

午後4時半にやっと今日の宿「ロッジおざき」に到着しました。

「ロッジおざき」は前回も泊まった宿で、奥さんがとても親切です。私のほかに歩き遍路の方が二人泊まりました。

総歩行距離…29km

ロッジおざき 部屋

夕食

この後、茶わん蒸しとみそ汁、デザートが出てきたので、お酒を二本だけいただきました。

11月19日

朝6時起床、6時半朝食

室戸岬まであと16kmなのでさほど急いで出発する必要はありません。通常の場合はここに泊まると最御崎寺を打ち、津照寺を経て金剛頂寺まで歩くのですが、私は、今回は室戸岬までと決めていたので・・・。そんなわけで同泊の2人は早めにそれぞれ出発していきました。

ゆっくりでいいと言っても7時に出発というリズムができてしまっているので・・・7時20分に出発しました。

前回はこの区間は大雨で苦労したのを思い出します。今回は快晴、少々暑い感じがします。

夫婦岩を過ぎて順調に歩き続けます。

夫婦岩

左手は海、右は山という風景の中をしばらく進んでいくと遠くに青年大師像が見えてきました。室戸岬はもう近い!

正午には室戸岬に到着しました。岬でゆっくりするのは後回しにして、まずは第24番札所の最御崎寺に向かいます。このお寺も山の上にあるので、登っていくのがひと苦労です。今回の最後の山登りと思い、気合を入れて登り始めたのですが、やはり山登りはキツイ!

登り詰めると山門の手前に着きます。境内はお昼の時刻なのか静かでしたが、三々五々参拝者が来ます。歩き遍路の道とは異なる駐車場からの道から来ます。歩き遍路の数はやはり少ないようです。

最御崎寺

最御崎寺には立派な多宝塔もあり、境内の南から見るといいアングルになるので以前スケッチしたことがあります。 境内に「鏡石」という大きな石があり、その上に小石が数個載っています。この小石で大きな石を叩くと鈴のような音がします。私も叩いてみましたが、小石に寄って音色が異なります。不思議です。

最御崎寺を下りて再び室戸岬にきました。前回は雨でしたが今回は素晴らしい天気です。しばらくパンをかじりながら海を眺めていました。

室戸岬

最後の宿は室戸岬のすぐ前にある「室戸荘」です。前回は最御崎寺の宿坊に泊まりましたが、一回目の時はこの「室戸荘」に泊まりました。おじいちゃんとおばあちゃんがやっている宿ですが、私のほかにもう一人歩き遍路の人が泊まりました。焼山寺を下りて大日寺に向かっている時にあった人でした。これから土佐の遍路道を歩き続けるとのことでした。

室戸荘の部屋 室戸荘の部屋

この続きは来年の春に高知県を回りたいと思っています。

|

|

| |